长期以来,卖场的空间规划都深受品类思维的影响。卖场按照建筑楼层为单元被划分为一个个“品类楼层”或“功能楼层”,即从“水平”的视角,将卖场切分为一个个独立的“平面”来做规划。看起来似乎非常清晰、让消费者一目了然且便于卖场自身管理,但实际上单纯的目的性购买的水平划分,并不能将商场的坪效、业绩最大化。也不能让如今的消费者体验到人、货、场之间的空间交互。

事实上,如果能够换一下思路,由“水平思维”变化为“立体思维”去做规划,能够使商场更加有效的挖掘消费者随机性购买频次、提升客单价,达成业绩提升的效果。从调改操作角度来说,有“拉伸”与“收缩”两种主要手法。在这篇文章中,我们先来详细谈谈“拉伸”环节。

原则一:从空间做“拉伸”——打造垂直闭环,用立体思维运营品类组合

从消费者的购物目的性强弱不同,可将消费者的购物行为分为两种:第一种是有预设购买目的的主动购买行为,具有较强的自发性、目的性(“目的性购买”);第二种是无预设购物目的的购买行为,属于在“逛”中发现了商品,被触发了购买欲望,具有显著的偶发性、随机性(“随机性购买”),这两种购物行为在每一个消费者身上都同时存在。

对于卖场里的所有品类来说,由两种购物行为所产生的最终购买也都是同时存在的。但如果认真做区分,比较两种购物行为哪个带来的成交量更高时,就能将卖场品类划分成“目的性品类”与“随机性品类”两大类别。例如:对大部分卖场而言,化妆品、女装、餐饮等都属于目的性品类(这些品类都具有强导流属性);配饰、彩妆(口红)等都属于随机性品类。

做这样的区分有什么意义?——这会为卖场的品类组合、动线规划提供一个重要的参考维度。所谓好的品类组合,本质就是对目的性与随机性品类进行有效组合,使得两大类别之间的交互效率提升,有效促进客流的内部流动与购买转化。

那么,什么是最有效的支配目的性品类和随机性品类方式?这便引入了我们今天所重点讲的“拉伸”原则。所谓“拉伸”,指的是在调改过程中,从卖场宏观角度将传统的“平面品类楼层”拉抻为“垂直品类闭环”,即在立体空间中来完成品类的有效组合。

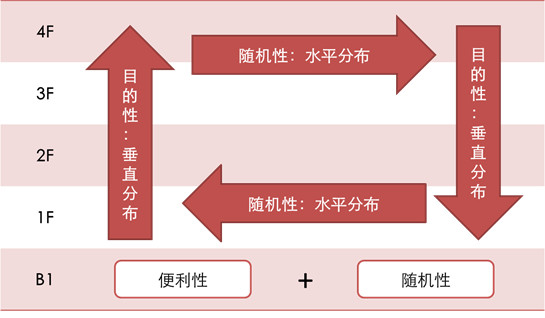

“垂直品类闭环”的原理见下图。从空间上,将能够吸引消费者“目的性购买”的“目的性品类”,在卖场各层的动线节点与视觉节点进行垂直分布,促进消费者在卖场空间内垂直流动。使得不同楼层动线起点都拥有导流品类,再辅之电梯打通不同空间,让整个商场人流动起来。不仅如此,商场还可以利用随机性品类的布局,在垂直的目的性品类之间水平分布同属一类风格、生活方式的“随机性品类”,以达成“随机性购买”。这样就从空间上将原本彼此独立的楼层“拉伸”为一个交互性更强的“垂直闭环”,使卖场的内外部导流能力大大增强。“垂直闭环”能够发挥出效果倍增的“乘数效应”,这是“品类楼层”简单叠加所无法做到的。

以化妆品为例,不论是香奈儿、DIOR、雅诗兰黛、兰蔻这样全品类的品牌还是MAC、植村秀、NARS这样的纯彩妆品牌均在商场主动线上的柜面重点突出口红类的产品。究其原因,“口红”是最容易触发“随机性购买”的品项。不仅如此,香奈儿、DIOR等品牌还有在多楼层的楼梯口以及中岛附近设置单独的彩妆柜,目的就是为了触发在目的性购买区域间水平流动的消费者,能够实现随机性购买达成。

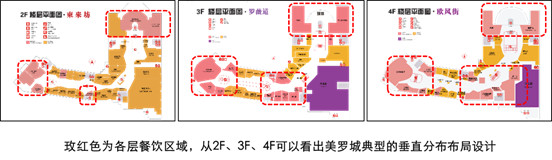

回归到商场方面,营销活动并不是唯一导流方式。通过空间打造、品类合理布局,同样能够达到吸引消费者到店、延长滞客时间、提升随机性购买,继而达到业绩增长的目的。上海美罗城便是在调改过程中,其将餐饮业态垂直分布,形成垂直闭环引导客流。美罗城团队摒弃了将餐饮横向分布、放置在高层、打造专门的餐饮层发挥“喷淋效应”的思路。因为“喷淋效应”这种做法很容易导致餐饮层和零售层割裂——消费者吃完饭后直接坐电梯离开卖场,根本不经过其他楼层。他们的做法是:将餐饮层垂直分布于各个楼层的前、中、后三端,最终有效的为各楼层发挥了导流作用。

原则二:从时间做“拉伸”:打造高频次社交空间组合

长期以来,商场的运营管理者都是以商场自身为出发,以日为单位关注销售坪效。大部分运营人员日常都会例行查看日报表,分析经营问题与差异。这在指导运营角度上自然没有什么问题,但在指导卖场调改层面,以这种点状时间单位的思考指导意义就很受局限了:它只能被动的从结果层面判断调改的结果,却无法主动推演出如何更加有效吸引消费者到店的组合模式。

正确的做法是,转换视角,从“以商场视角出发”转到“以目标消费者价值的视角出发”,将经营的时间观从日“拉伸”到“年”,分析如何在一年的时间维度上,如何为目标消费者提供更多的到店动机。落实到调改动作上,基于分析目标消费者的年度社交行为轨迹与习惯,合理构建卖场的“社交空间”就是这一原则的很好体现。

“社交空间”该怎样理解?——伴随着生活水平的不断提升,消费者早已不将卖场视为单纯的“购物空间”,更多的是把卖场视为一个繁华城市中的“社交空间”,“购物”只是其中的组成元素之一。以城市商圈型卖场为例,一个卖场需要按照不同的定位来划分多功能性区域的社交空间,包括:亲子空间、闺蜜空间、家庭空间、商务空间、情侣空间,等等。不同社交空间的打造也意味着不同的到店频次的产生,比如亲子空间、闺蜜空间,一般的消费者往往以周为周期到店,社交空间、商务空间、情侣空间甚至达到一周多次、一日多次。与此同时,这些空间往往都是强导流端,有利于激发随机性购买。

商场再结合不同的消费者定位,挖掘消费者的社交需求合理规划各类空间,就可以有效增强到店频次,或者依据不同的消费频次(年度消费频次品类、半年度消费频次品类、季度消费频次品类),以及不同的生活空间(亲子空间、闺蜜空间、家庭空间、商务空间、情侣空间)布局随机性消费商品或是展开一系列的营销活动,将能够促使业绩有效提升。

在国内市场,若因新消费的变化,消费者月度购买频次会增加1-2倍,那么他们对于生活方式的需求可能将增加3-5倍。对精神层面的需求也会增加消费者对物质零售(围绕生活方式布局随机性品类和商品——配饰、彩妆、设计师杂品、包、鞋、穿搭性品类)的随机性购买。

总而言之,商场调改需要从消费者的视角出发,将业态、品类、品牌在空间内进行有效的“拉伸”,并从“拉伸”时间观出发,打造高频次社交空间,更好的迎合消费者的诉求。

作者丁昀 和君集团合伙人、和君商业零售研究中心负责人、中国百货商业协会特聘专家

请扫码报名

.jpg)

.png)