盘点现代零售发展进程,信息化数字化相伴相生

时间:2022-01-19 17:02

如果说零售商是在商业之路上行驶的汽车,信息化就是它的操作系统,数字化是在操作系统的基础上,形成数字化的协同和链接,包括系统协同、人性化系统 、与个人数字化设备和外部平台链接等。

早期的零售发展,把信息化做好,车跑起来就没问题了;当下的零售业,如果只有信息化没有数字化,那就和消费者、服务商、甚至零售生态脱钩了,这辆车只能孤独地开向未知的黑暗终点。

盘点现代零售业发展以来,零售业与信息化、数字化的关系,大致可分为五个阶段,即早期起步、快速提升、全面发展、激烈竞争、融合互补五个阶段。

一、早期起步:解决基本管理需求的信息化 和互联网启蒙(1990年前后)

1.市场化起步

对中国现代零售业发展的研究,一般以1978年的改革开放为起点,彼时经济运行方式从计划经济逐步向市场经济过渡。到1980年代,以大型单体国营百货店为首,开始进行改制。如1984年7月,北京天桥百货商场正式宣布股份制改革,成立天桥百货股份有限公司,这是中国第一家股份制企业。

同样在1984年,王府井百货大楼实行“政企分开,简政放权”试点改革;并在北京市国民经济和社会发展计划中,实行计划单列。1993年在百货大楼基础上改组股份制,1994年公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

1986年,武商集团进行股份制改造,1992年,“鄂武商”(000501)在深交所上市,成为中国商业第一股。稍晚之后,上海一百(1992年)、南京新百(1993年)、友谊股份(1994)、合肥百货(1996)、重庆百货(1996)等也分别在沪深两地上市。

在此前后,超市业态开始发展。1990年,在东莞虎门镇开出中国第一家超市—美佳超级市场。此后超市雨后春笋,遍布大江南北。这一时期,超业业态的发展主要有三股力量:

一是大量民营超市诞生。如1994年物美第一家超市--物美商城开业;1995年步步高公司第一家超市门店--解放路店开业;1995年宁波三江第一家店--曙光店在宁波市中心开业;1996年4月,深圳市人人乐连锁商业有限公司成立。

二是国有或集体企业转制。如原来的副食品公司、糖酒采购站、供销社等转型成为超市。如1995年,家家悦开出第一家门店,从传统批发企业向现代化连锁企业转型。同年,前身为北京市海淀区副食品公司的超市发伍富商场开业,成为北京当年开架售货的样板超市。1996年前身为江苏省供销合作总社果品食杂总公司的苏果超市正式运营。

三是外资涌入。1992年,我国零售商业实行对外开放试点,虽然规定是在北京、上海、广州、天津、大连、青岛6个城市和深圳、珠海、汕头、厦门、海南 5 个经济特区进行试点,但外资企业通过曲线方式,在各地快速的拓展。大型外资零售企业陆续进入国内市场,包括1993年太平洋百货和伊势丹、1994年新世界百货和百盛、1995年八佰伴和家乐福,1996年万客隆、麦德龙、沃尔玛,1997年欧尚,1998年伊藤洋华堂和乐购等。

2.信息化初探

20世纪90年代初期的零售收银使用的是电子收款机,扫描枪还不是标配,有相当一部分商品还没有条形码,商品按大类划分,收银员收银时需要敲入大类编码,再输入价格,收款机的功能就是“收款”,几乎没有信息采集功能,除了简单的销售汇总。

图:早期的电子收款机(来源于网络)

早期的信息化部门,有的叫电脑部、有的叫信息部,大多隶属于财务部。当时很多公司只有财务部才配备有微机(计算机)。信息部门的主要职能是软硬件维护和向领导提供销售报表。业务操作上,手工作业仍然占比很大,如订货需要人工数数,确认库存,通过电话或传真要货,要进行人工对帐等。

随着大型百货的市场化发展以及连锁超市的规模化,对于信息化管理提出了更高的要求。于是商业应用信息化工作以八十年代中期几个国营大型百货企业的管理信息系统(MIS)项目开发为标志而开始。随后发展的连锁超市,采取规模化经营,提出了统一进货、统一管理、进价核算等需求,进一步推进了零售信息化的发展。

这是零售业信息化的早期探索阶段,信息化的内涵、目标、功能和作用、与企业经营管理模式的关系都是全新的认识,IT需要的基础环境、技术路线因缺乏经验和安全,处于摸索阶段。当时系统管理的核心是商品的流转系统,要完成商品进、销、调、存、盘点、变价等各项业务活动。相对应的IT应用是合同管理与进货管理系统、库存管理系统、销售和促销管理系统、配送和仓库管理系统、商品核算系统等。这些系统后期还派生出一些专业性强的小系统,例如连锁店新店开业支持系统。

在这一阶段,诞生了几家知名的零售信息服务商。软件商中,仅在1992年成立的就至少有三家公司:长益科技,主要服务于百货业态;广州融通系统集成有限公司融通公司(2007年8月与富基旋风合并为北京富基融通科技有限公司);北大青鸟软件系统公司(后被天桥百货收购,更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司)。同样在1992年五奥环POS系统面世。

当时的信息化投入以硬件投入为主,主要是POS机、扫描枪、票据打印机,以及相关周边设备。硬件投入大致为软件系统的1.5到2倍。以POS机为例,当时国内品牌有北京四通、广东京粤等;国际品牌包括西门子德利多富、IBM、NCR、NEC等,当年这些外资的零售业务部门,很多人员规模仅次于金融部门。IBM的POS机1995年进入中国,很快就成为高端市场的主导。资料显示,1992年国务院电子信息技术推广应用办公室与商业部科技质量局在北京举办了“全国商用电子收款机选型及POS系统展示会”,当时参展机型达54种,厂家26家。

3.互联网雏形

电子商务发展发展的第一个阶段是在在20世纪60年代-20世纪90年代,基于电子数据交换EDI的电子商务,这是将业务文件按一个公认的标准从一台计算机传输到另一台计算机上去的电子传输方法。主要缺点是费用高、覆盖面窄。

90年代之后,国际互联网(Internet)逐步从大学、科研机构走向企业和家庭。以直接面对消费者的网络直销模式而闻名的美国戴尔(Dell)公司1998年5月的在线销售额达500万美元,到2000年在线收入就占该公司总收人的一半。1994年成立的亚马逊(Amazon.com)网上书店的营业收入从1996年的1580万美元猛增到1998年的4亿美元,成为世界最大的图书零售商。eBay公司是当时互联网上最大的C2C交易网站,1998年第一季度的销售额就达1亿美元。

1994年,中国第一个全国性TCP/IP互联网--CERNET示范网工程建成。1995年,中国首家互联网服务供应商--瀛海威成立,普遍百姓接入互联网成为现实。但是这些进展,在当时看来,是高大上的科技领域,与零售业产生关联还有一段距离。

二、快速提升:内部整合的信息化和第一次

互联网泡沫(2000年前后)

1.零售加速发展

2000年前后是零售业增长最快的阶段,百货业购销两旺,在前后十几年时间里是百货业的黄金时代。超市规模迅速扩大,1998年到2002年连锁百强的增长都在50%左右。

推动零售增长的动力,一是市场需求。百货业态满足了富裕消费者提升生活品质的需求,彼时家电等大件消费渠道主要是在百货店。超市业态,除了一二线城市中仍然有广阔的市场,下沉市场的机会也很多。在2000年前后,新店的市场培育期很短,一般门店在3年以内即可实现盈亏平衡。当时联华超市、华联超市、农工商占据超市行业的榜首位置。后起之秀永辉在1998年开设第一家以“永辉”命名的超市,之后便快速发展。

二是找到了复制的模式。当时消费者接受和欢迎新的商业模式,并且个性化需求不强,零售商通过连锁化和标准化的方式,将一地或一店的成功模式快速复制到其它区域。特许加盟模式也开始逐步发展起来。2000年9月 华联超市股份成为国内首家以连锁超市为主的上市公司,同时标志着中国第一支真正意义上的超市和特许经营股诞生。

三是开放政策的影响。根据入世承诺,中国以批准试点企业的方式逐步开放零售业。1999年7月,中国发布了《外商投资商业试点办法》,将原来的11个城市范围扩大。但是一些外资采取迂回手段,已快速布局。据统计,尽管到1999年底中国中央政府正式批准进入的中外合资零售商业企业仅为21家,而实际进入中国市场的外资零售企业已达300家。到2004年12月11日,中国全面开放零售市场,取消外资开店在股权、区域、数量方面的限制。一时间“狼来了”不绝于耳,内外资企业纷纷快马加鞭,跑马圈地,形成了空前热闹的场面。

2.健全内部系统

零售企业快速发展,一方面是规模化快速扩大,如在2002年,至少有14家企业的销售额超过50亿,形成了跨区域发展的书面;另一方面是企业开始多业态发展,很多企业同时经营有百货、超市、大型综合超市、便利店等业态;同时企业也开始加强供应链能力,有的开始自建物流中心。

这些变化对信息管理系统提出新的要求,当时主要目的还是提升内部管理效率,是在前期进、销、调、存、盘基本需求基础上的健全与完善。随着企业规模扩大,企业需要更为强大的管理系统,ERP随之系统出现,并在本阶段的中后期逐步被大型零售商应用。

硬件方面,与前期相比,并没有明显的创新之处,主要是性能的改善和应用规模数量的扩大。一家万平大型超市,一般会设置60台左右POS,排面感远超今天。

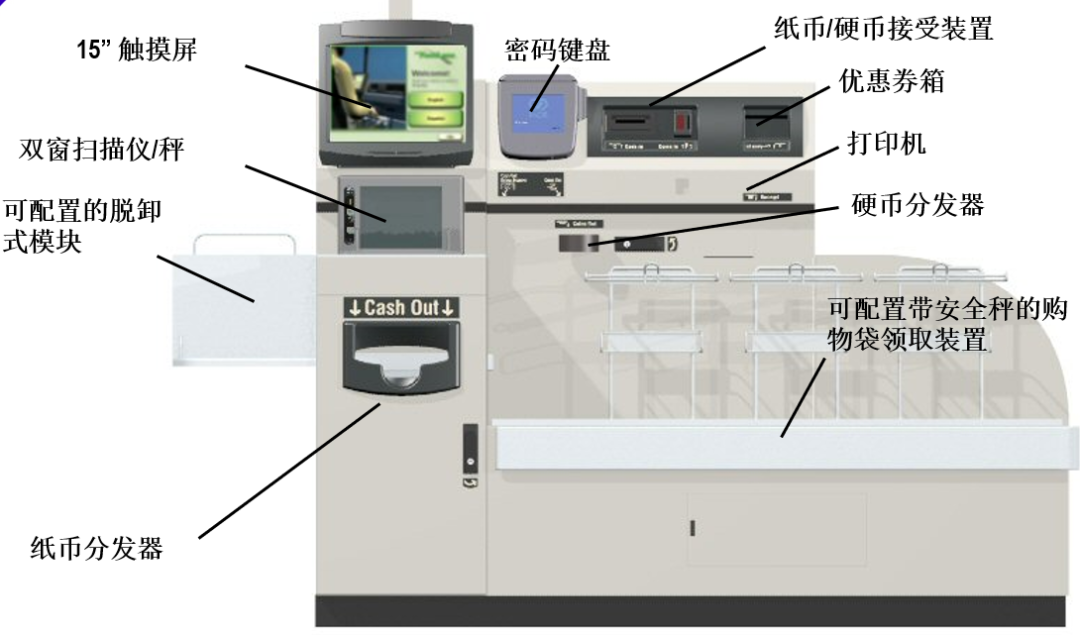

图:硬件中的POS快速发展,有个别企业购入自助结账系统,与今天的差异较大,但价格奇高。

除了前面提到的第一阶段的需求外,企业也开始搭建围绕门店和总部之外的系统,例如供应链管理SCM、仓储管理WMS、物流管理TMS等。当时也组建了几家供应链平台公司,例如成立于1999年北京网商世界电子技术有限公司,旨在成为商品流通业供应链管理解决方案供应商,但不久后解散。物流和供应链的大规模建设是在2008年左右,在第三部分专题探讨。

外资零售商和品牌商带来了先进的管理理念。沃尔玛的信息化最受推崇,当时大量文章分析沃尔玛的信息化建设。由于一些国外大品牌商的推动,如宝洁、可口可乐、联合利华,高效消费者响应ECR、品类管理、供应商管理库存VMI、货架管理、补货系统等也被一些头部零售商采用,用以解决高库存和高缺货问题。

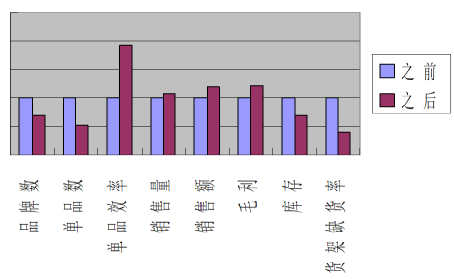

这是当时某品牌商介绍品类管理提升绩效的一张典型图表:

总之,这一阶段信息化建设可以概括为:总部系统强有力、门店系统标准化、供应链管理高效化、逐步整合供应链平台。

3.第一次互联网泡沫

在美国互联网和电子商务快速发展的同时,中国早期的互联网企业家也纷纷行动起来。1997年网易公司创立,1998年搜狐、新浪、腾讯成立,至此“四大门户”网站建成。当当网在1999年正式开通,同年阿里巴巴成立,2000年百度创建。

在这如火的年代,2000年前后中国市场出现了电商的第一次爆发,但在不到两年的时间内,泡沫破灭,一批早期电商企业倒下,比较知名的是王俊涛和他的8848。1999年创办的卓越网,在2004年被亚马逊收购。

实体零售中,中百集团的中百商网于2000年上线仍运行(原网址www.zon100.com,目前已成为“中百集团供应商系统查询”)。上海联华电子商务有限公司于2000年开通,后来公司多次重组并购,电商业务已无迹可寻。西单商场2001年上线“i购物网”(目前已关闭)。

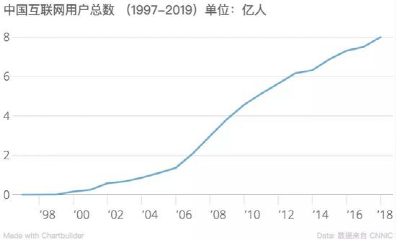

后期的分析普遍认为,当时的电商运营环境远未成熟,互联网有户数只有200万左右,支付工具、物流系统、信用体系三座大山都没有解决。

图:1997-2019年的互联网用户数(来源:CNNIC)

注:

以下三部分待续:

三、 全面发展:迈向效率管理的信息化和电商再爆发(2008年前后)

四、 激烈竞争:移动时代来临和线上线下之争(2015年前后)

五、 融合互补:实体的全面数字化与线上线下融合(2020年前后)

(作者为中国百货商业协会秘书长杨青松)

往期推荐 2022年百货业六大趋势展望