到家VS到店?我们挺到店,但不是守株待兔式的经营

时间:2025-07-24 16:47

到家业务如火如荼,甚至成为实体零售的必选项,线下零售不惜重金投入在系统、前置仓、履约等方面,努力实现着把商品快捷地送到消费者手上的愿景。诚然,到家是线下零售实现销售的一个重要补充,有的比例还相当高。可是仔细想一想,将来这个场景有点可怕:重金打造的到家服务如此便利,线下零售客流愈加稀少,门可罗雀,是否有点自掘坟墓的味道?这是在培养与线下业务目标相悖的场景。

为探讨到家与到店(或进场)零售的发展和趋势,前期中国百货商业协会会同有关机构共同撰写了《2025到店零售洞察报告》,并在协会的相关会议和协会的公号上,进行了专题解读。考虑到到店(或进场)对线下零售的重要性和紧迫性,将报告的有关观点进行重复、更清晰的表达阐述。

1.对实体零售来说,到店比到家更为重要

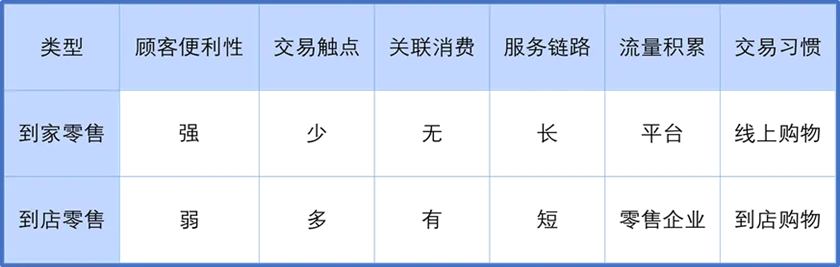

对顾客来说,到家肯定是更方便,便易于接受,但对于实体店来说,到家的交易服务触点少,不利于与顾客的感情交流;顾客不到店,没有冲动消费,没有关联消费;特别是在流量积累和消费习惯的养成方面,到店明显优于到家。到家是无奈之举,到店是主动而为。二者区别包括:

图表来源:中国百货商业协绘制

我们不否定到家的重要性,有的企业到家业务对销售的贡献很大,但大量的企业要考虑,我是否有资源有能力形成这样的到家能力?大部分企业是不具备的,或者说投入产出(ROI)是不相称的。

2.场域的传统思维,让线下零售忽略了到店

在十几、二十年前零售大发展的年代,开了店就有客流,如果有什么吸引客流的活动,也就是开业时或节假日敲个锣打个鼓,客流就挤爆全场了。线下零售大部分对顾客的服务和触达能力以场域为限,顾客进到店里了,才有了服务的第一步,离店了,服务也结束了。在顾客到店前和离店后,没有手段措施进行影响,实际上是一种守株待兔式的经营,也好比屋檐下的蜘蛛,在自己的范围内努力地结网,然后等飞虫自己粘上来。这是多年来形成的惯性,在电商冲击来临时,也没有把重点放在怎么让顾客进店、怎么延长服务链条上,而是以己之弱攻敌之强,去和大电商PK线上经营,PK到家能力。

在这方面,其实行业里已经有很多惨痛的教训,不便一一列举。而有的企业,通过提升商品力(如生鲜的精细化加工,这两年业绩突出的超市的共性),或通过线上引流到店(如通过会员专属权益、热点营销、IP营销、卡券核销等),提升到店客流。

3.与其重金打造到家,不如“请”顾客到店

到家服务的完善,在很大程度上影响了线下客流。缺少客流对实体店意味着直接的销售减少、外租区租金大幅下降甚至空置、特定陈列收不到钱(端架、堆头等)、通道费用大幅减少……

顾客到店或进场,可以扭转这一系列的问题。关键是如何“请”的问题,方法手段其实已经有很多讨论了,关键是影响顾客心智,体验前置,形成闭环链路。核心逻辑是:线上造势引流(短视频/社群/权益/卡券/营销预告…)→ 线下体验转化(场景化/服务力/商品力)→ 会员留存复购(数据/权益)→ 跨界扩大流量池(联盟/场景衔接)。避免依赖低价促销或单纯发传单,需通过高价值感设计激活消费冲动。

4.理解全渠道狭隘了,全渠道营销比带货更重要

全渠道是个热词,但很多企业负责人对它的理解狭隘了,重点理解成建设线上渠道,送货到家,聚焦在“货”上,如小程序商城、社群营销,提到直播也必然加上“带货”二个字。其实全渠道的营销(全域营销)比带货更加重要,营销是手段,手段执行好了,必然产生带货的结果。

而且,全域营销也不是一个多么高深的词,与传统的店内营销相比,全域营销首先是建立在数据之上,以数据为轴心串联分散触点,这对实体店是有优势的,因为大部分都有核心会员群体;其次是用短期利益点/兴趣点(如会员限定、卡券、定向活动、限量活动等)激活到店;三是靠长期权益/利益/价值观等(如忠诚会员)锁定复购,最终实现“引流-进店-转化-复购”的良性循环。

中国百货商业协会持续深入关注到店(或进场)零售的发展,并将适时撰写新的《到店(进场)零售报告》,对此话题进行更为深入的分析探讨。

为行业加油,为企业减负,今年的零售业数字化年会(8月20-22日鄂尔多斯)前50家报名的零售会员企业免收2人会议费,且提供酒店住宿及会议用餐。了解详情,请点击以下图片链接: