中百协2018年度零售转型研究分享会精彩观点 | 丁昀

时间:2018-12-17 10:50

12月5日-7日,《新消费时代的卖场调改—中百协2018年度零售转型研究分享会》在上海交通大学海外教育学院顺利召开。分享会期间,丁昀老师进行了为期一天半的分享,现将相关精彩观点分享如下:

零售行业发展的新趋势

自从2016年马云首次提出“新零售”概念以来,阿里和腾讯开始在零售圈内搅动起了一股你争我夺、跑马圈地的新零售浪潮。但在喧嚣过后、大家静心反思之时,便会发现“新零售”其实一直没有一个清晰的商业模式,很多积极“拥抱新零售”的传统零售企业也并未如愿交出一个及格的成绩单。

事实上,零售还是那个零售,经营客流的本质没有改变、基于商品为消费者创造价值的模式本质上没有改变,不存在新旧之分。能够变化的是创造价值的效率。中国的零售行业发展已从早期的“资源时代”、中期的“资本时代”,迈入了今天的“效率时代”。零售企业只有通过围绕社群消费者,对各类型的卖场进行持续性的调改迭代,提升自身效率、满足消费者日益升级的价值诉求,才能够在新时代获得生存与发展。

基于消费者变化,对卖场重新定位

基于消费者变化,对卖场重新定位

推动卖场调改前的首要工作,是实现正确的卖场定位。定位不是围绕卖场或楼层本身进行的,而是围绕潜在客户的心智进行的。这个过程是一个“重构”而非“创造”,是将企业与消费者的价值主张联系起来,将卖场或楼层定位于潜在客户的心智(头脑)中。如英国John Lewis百货,便是通过每年圣诞节前夕发布一个制作精良、题材感人的圣诞节视频广告的形式,潜移默化的去影响消费者心智。最终让John Lewis百货成为消费者心中“英国圣诞节”的代名词。以至于很多英国人会说“看到JohnLewis的广告,圣诞季就真的开始了。”

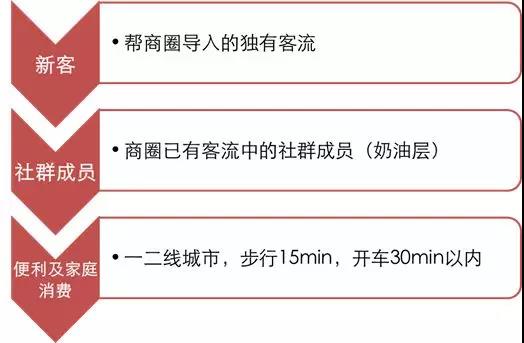

卖场在调改前期选择定位所针对的目标消费群体时,有三类人群应重点关注:即新客(商圈独有客流)、社群成员(商圈奶油层客流)、便利及家庭消费人群。当新定位实现对这三类消费者心智的有效占据后,将在竞争中获得极大的优势地位。

认识社群理论

认识社群理论

在讨论调改模式之前,有一个关于消费者的重要理论需要操盘者进行了解——社群理论。

在早期,我们对进入卖场的消费者并没有做刻意区分,只是有会员与非会员这一种分别。但这样的粗略区分已经不符合消费者时代对卖场调改的要求,需要进行进一步的细分。首先,基于需求层次理论,卖场所面对的消费者由高到低可以分为:社群(对价格不敏感,对生活方式和风格有认知)、会员(对价格一般敏感,对品牌敏感度高)、人流(价格敏感度高)三大类。其中,卖场重点需要关注的是“社群”消费者,因为其通过“社群标签”,可以有效的发挥“社群影响泛社群”的“风车效应”,实现对卖场的“会员”层的引导与撬动作用。而“人流”对于卖场来说贡献比较低,除了向“会员”层转化外,不应予以过多关注。

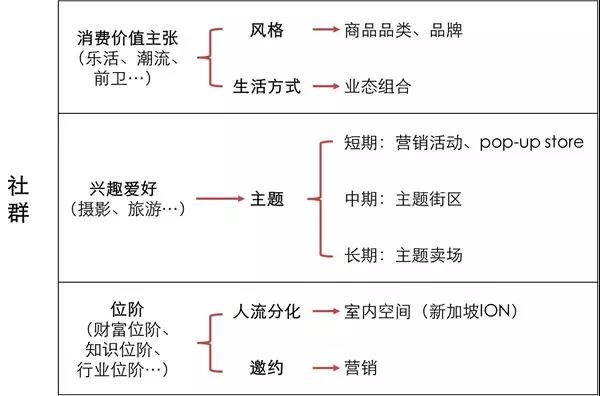

社群的标签系分为三大类,每一类标签系都会对卖场的调改与运营决策产生影响:一、消费者价值主张(如乐活、潮流、前卫等),其影响卖场的风格(商品品类、品牌)及生活方式(业态组合);二、兴趣爱好(如摄影、旅游、烹饪等),其影响卖场短、中、长期的主题;三、位阶(如财富、知识、行业等),其影响卖场的人流分化空间设计与营销邀约。

在熟悉上述理论之后,可以有助于我们将卖场定位进一步细分,重点关注其中的轻奢阶层和潮流年轻客,并基于不同的标签系的影响范畴合理调配卖场的各项资源,匹配社群消费者的价值诉求。

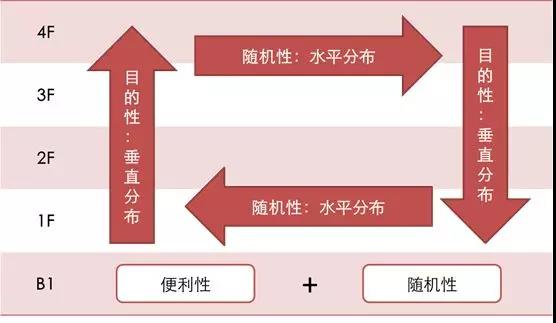

传统百货升级调改模式——垂直闭环的打造

在传统零售人的观念里,习惯于以楼层为单位“水平”的观察一个卖场,并用商品属性的品类思维来进行空间划分。但在消费者眼中,卖场不是平的,而是一个立体化的空间。在这个空间内,消费者既会产生“直奔主题”的目的性购买,也会产生“临时起意”的随机性购买。因此卖场在调改过程中,需要针对社群-会员-人流这三个不同客层的目的性、随机性、便利性消费特点,打造“目的性品类垂直分布”、“随机性品类水平分布”的“垂直闭环”式布局模式。通过这种布局,可以合理的引导客流走向,盘活整个卖场空间。大阪阪急梅田总店的化妆品区域垂直分楼层分布、杭州西湖银泰城的垂直及水平动线组合,都是这一理论很好的展现。

基于生活方式的业态组合与空间主题规划

基于生活方式的业态组合与空间主题规划

卖场已经从以品牌商、代理商及卖场为中心,转变成以顾客为中心。更加强调体验价值,更加强调从卖商品转向提供生活解决方案。生活方式重点是围绕社群客层来塑造的,甚至从某种意义上来说,只有社群才有生活方式。以轻奢阶层及潮流年轻客为主力的社群客层,需要卖场满足其几种主要社交关系的维护,才会对卖场的生活方式产生充分的粘性与认同。这几种社交关系分别是:“情侣”、“闺蜜”、“家庭/亲子”及“商务”。卖场针对这几种社交关系,可打造出不同的空间主题规划与功能体验设施,并针对商品品类的购买频次高低及随机性目的性购买属性的矩阵分析,合理进行组合与优化,将有效的实现生活方式的构建。

购物中心的升级调改

购物中心的升级调改

关于购物中心的调改,我的观点有了一个升级变化。我的早期观点是:购物中心更主要关注的是基于消费者价值,构建导流端的四个差异化。即:打造差异化的外立面及室内空间、差异化的社交业态与品牌、差异化的主题营销、差异化的服务。新观点是:购物中心在开业初期,应以差异化导流为主,不需要自主做百货区域,把建立并巩固商圈为核心目标;待3-5年后商圈稳固形成后,购物中心应开始引进随机性商品品牌进行组合,强化卖场坪效;持续运营5年进入回报期后,购物中心需逐步具备重度运营能力,将目的性商品品类导入,打造购物中心内的垂直闭环,形成“购物中心百货化”的运营模式。深圳的海雅缤纷城便是从早期的经营百货主力店,到几年后打散主力店在卖场各楼层及位置分散百货区,并扩大目的性品类品牌的引进与运营,从而获得竞争优势。成为通过运营能力提升,克服位置劣势(非地铁上盖)的典型购物中心案例。

同样,实现“购物中心百货化”,重点要抓的仍是社群消费者而不仅仅是人流消费者,这也是购物中心调改的主要方向。围绕社群消费者的价值出发,从经营端的“抓商品、抓服务、抓环境”入手进行运营的精细化提升,逐步让卖场具备重度运营能力。郑州的新田360国贸店,在围绕社群做重度运营方面做了较大投入,各楼层围绕不同细分年轻消费社群做定位,并进行商品品类的有效组合,实现了较好的经营效果。

社区商业的升级调改模式

中国的社区商业,已从1.0时代的以住宅底商为主,进化至2.0时代的独立商业街,再进化至3.0时代的集中式邻里中心与商业街的结合。这也让社区商业开发运营者进入了全新的思考维度。社区商业的核心竞争力可以归结为“便宜+快速”,核心客群的到店频次仍是关注的重点。

社区商业调改过程中,有一个核心的定位一定要坚持,这个定位叫做“延伸家庭共享生活空间”。好的社区商业是一个家庭生活空间的“补充插件”集合体。对于现代的城市家庭来说,空间是稀缺资源。在面对多场景的诉求(亲子、宴请、聚会、厨房)时很少有家庭能够在空间方面提供充分满足,这成为消费者社区生活的一个痛点。如果社区商业能在这些方面提供便利,成为周边社区的共享家庭生活空间,则必然会赢得消费者的高频次光顾。日本武藏小杉的格林木购物中心,便是基于周边社区内上班的年轻白领多、育龄妇女多、孩子多、休闲活动场所少等情况,将自身打造成为一个集“家庭厨房的延伸、家庭衣橱的延伸、家庭社交空间的延伸、家庭亲子娱乐空间的延伸”于一体的购物中心,对周边消费者形成了极强的粘性。

提升社区家庭、亲子客“频次”的主要模式分为三个方面:1、结合周边社区情况精准定位;2、业态组合方面提升便利性;3、经营端提升性价比与情感联系。围绕这三方面做系统提升,可大大增强社区商业的竞争力。

人才先行——支持系统调改的人才梯队建设

卖场调改工作若想获得成功,需要具备三个方面的因素:1、前瞻且可实施性强的规划;2、具有创新力的运营人才;3、合理的激励机制。这其中,创新型人才是一个关键的抓手,也是一切调改工作的开端。

“人才”与“组织”是两个密不可分的话题。传统零售企业组织管理体系一直是按照科层制及流程制来进行设计,虽然降低了管理难度,但是让决策者离业务一线及消费者越来越远,无法对市场变化做出正确反应及推进变革。在新周期下,新组织的构建模式需要遵循“业务流程驱动组织变革”的思路,打破职能与流程割裂的传统业务认知,构建起“小前端、大平台”的倒三角形结构,让听得见炮火的一线人员有更大的创新自主权,进而推进管理体系的升级。

基于这样的组织变革方向,创新人才的培养开始越来越受到处在变革之中的零售企业重视,企业大学在其中将扮演至关重要的角色。需要强调的是,在新消费时代零售企业大学真正的角色是“变革推动者”,否则将与一般的培训部门毫无区别。企业大学的任务是设计出一系列的学习项目推动员工成为变革的认可者、变革的参与者、变革的推动者和变革的受益者。

企业大学在运作过程中,需要将零售企业的变革战略分解为学习地图,并依照6D法则对培训体系进行系统设计,大量引入行动学习的培养模式,完成创新人才的内部培养与选拔。我在多家大型零售企业做过这方面的项目实践,从培养效果看,确实有力地支持了这些企业的变革战略实施,证明这是一条可行之路。

中国百货商业协会启动2019百货企业转型升级调查

为了解百货及零售业发展情况,为零售企业提供整体发展现状及趋势,中国百货商业协会启动2019百货企业转型升级调查,诚挚邀请贵司参与本次调查,共享行业发展情况,报告将于2019年3月27-29日“第十七届中国百货零售业年会暨商业创新峰会”上正式发布。

请扫码参与本次调查