《2021-2022年度商业调改报告》核心内容发布——和奕咨询创始人丁昀的南京论坛分享

时间:2022-09-19 16:48

如何看待存量时代的商业模式?如何系统的认知商业调改?

8月24-26日,由中国百货商业协会、南京市商务局主办,上海博华国际展览有限公司特别协办的“第十九届中国百货零售业高峰论坛”上,和奕咨询创始人、和君商业零售研究中心负责人丁盷进行了《2021-2022年度商业调改报告》核心内容发布,以下为演讲实录:

风物长宜放眼量,想充分理解中国的商业,一定要站在长周期去思考。尽管改革开放已近45周年,但中国商业目前状态还是非常初级的。如果类比历史阶段,现在很像是百家争鸣的春秋战国时期!全国不是一个可简单复制的统一市场,而流量时代又即将终结。研究实体零售相关问题,一定不要脱离初级阶段这一发展背景。

—— 如何看待存量时代的商业模式

实体零售是To C的行业,本质上没有商业模式。严格意义上来说,即便有也只有在流量时代的跑马圈地阶段才会有。在这个阶段,商业永恒的话题是资本,资产和商业互为犄角,都占有重要的地位,能够演绎出一些“商业模式”。但随着行业进入到存量时代的时候,很难通过某种“商业模式”弯道超车,而是要遵循基础规律、回归本质。这也是中百协与和奕咨询联合发布的商业调改白皮书为什么要聚焦基础理论及常识的原因。

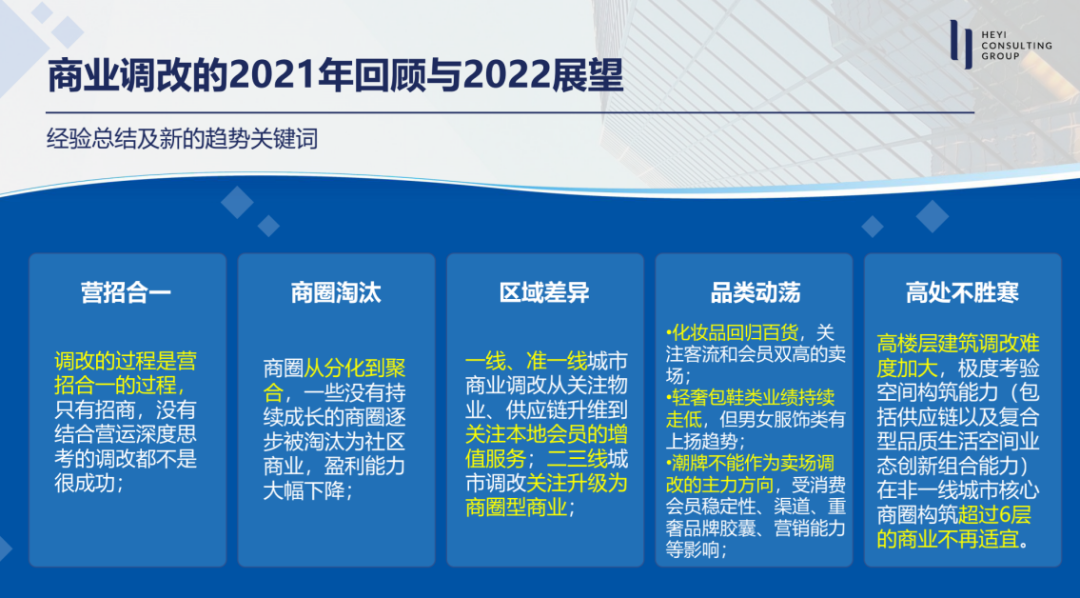

—— 商业调改的2021年回顾与2022年展望

l营招合一

中国商业实际没有真正意义上的营采分离,因为“采”都是经销商而不是商品。大部分是营招合一或者分离,营招只会带来权力分裂,商业核心是以供应链为导向,取决于对供应链的掌控能力,城市商圈是否被分离。

核心商业调改不同于普通门店调改,要去思考商圈是不是被分化和淘汰。超过5万㎡建筑面积的商业,要对所在商圈负责。本质上来说购物中心叫立体商圈,每增加一个购物中心,都会对原有商圈的格局造成较大分化。除了商圈分化还有商圈淘汰,中国城镇化已经进入到后期阶段,全国目前能完成城市再扩张的城市已很有限。在此背景下,未来很多非核心商圈的商业活力将不可逆的走向式微,相应的资产必定会面临贬值。

l区域差异化

区域差异化是商业调改必须关注的要素,但也是个非常复杂的话题。区域不仅有一线、准一线、二线,也分为北区、南区各种片区。区域差异化意味着相关的实操的经验一旦跨区,将系统归零,根本无法简单复制,这是调改过程中要警惕的误区。

在品牌主导的时代,没有基于联营以上的经销能力,基本上不叫商业,只能叫品牌的“渠道”。凡是渠道,未来一定必被取代,因为不能贡献价值。化妆品品牌愿意回归某些百货店,就是因为这些店有会员。但没有会员运营能力的百货店,任何品牌都不会愿意回归。

轻奢包鞋类的业绩持续走低的原因不仅是渠道太分散,还因为奥特莱斯的影响。每一个城市周边多一个奥特莱斯,相当于在主城区中低端人流性商圈少了一个折扣性百货店。

潮牌不能作为卖场调改的主力品类。商业的核心是要基于阶层消费者而非潮流消费者的。对于潮流年轻客来说,每隔十年都会发生巨大的变化,生命周期非常短。但凡将潮牌作为主力,本质上比的是供应链的掌控力和团队极强的运营能力。如果运营能力跟不上,根本无法支撑。

l高处不胜寒

高楼层建筑调改非常难。因为早期的高楼层商业建筑是按照渠道思维做的,立体商圈天然就没有高楼层。在当下这个时代,对商业物业的基础需求是一层足够大、楼层不能特别高。

—— 如何系统的认知商业调改

l内在价值

见自己:调改是商业最核心的命题,亦是商业最难的问题,在中国更难。每一次调改,本质上是完成从股东到运营团队自上而下的整体认知的,认知什么?首先要“见自己”,需要清晰知道自己有多少资产,有怎样的核心供应链。核心供应链有两类,一类叫稀缺供应链,包括重奢、高化、头部餐饮、头部女装;另一类为高频次购买、规模性供应链商品品类的旗舰店。明晰自身的供应链的张力,保持基于使命和价值观的理性是非常重要。向内求还要平衡升级的节奏,借助每次调改动作要在上一次调改的基础上补足战略缺失、布局缺失、储备缺失。

l外在价值

见天地:外在要见天地,要知道零售的基本游戏规则,每一次调改后,要清晰的知道零售基于C端消费者的有效性和组合本地会员的意义和价值。

l终极价值

见众生:一方水土养一方人,实体零售企业核心价值是服务本地消费者,调改完以后要比以前更了解属于你的本地消费者。从战略规划的升维到战术方法的升维,最后则是使命价值观的回归。

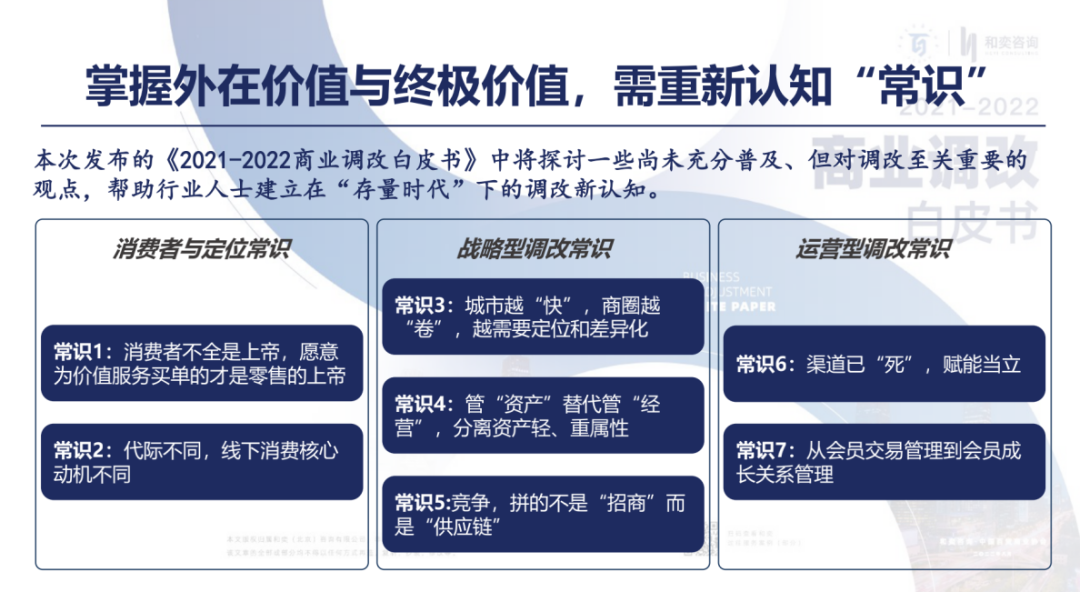

接下来介绍一下中百协与和奕咨询联合发布的《2021-2022年商业调改白皮书》中的核心要点内容。2020年度的白皮书的主题是“理论”,理论会因为外部环境的变化而迭代。新一年度的白皮书引入“常识”帮助构建对调改的底层认知,更好的解决在调改工作中所面临的现实问题,用“常识”来应对新挑战。

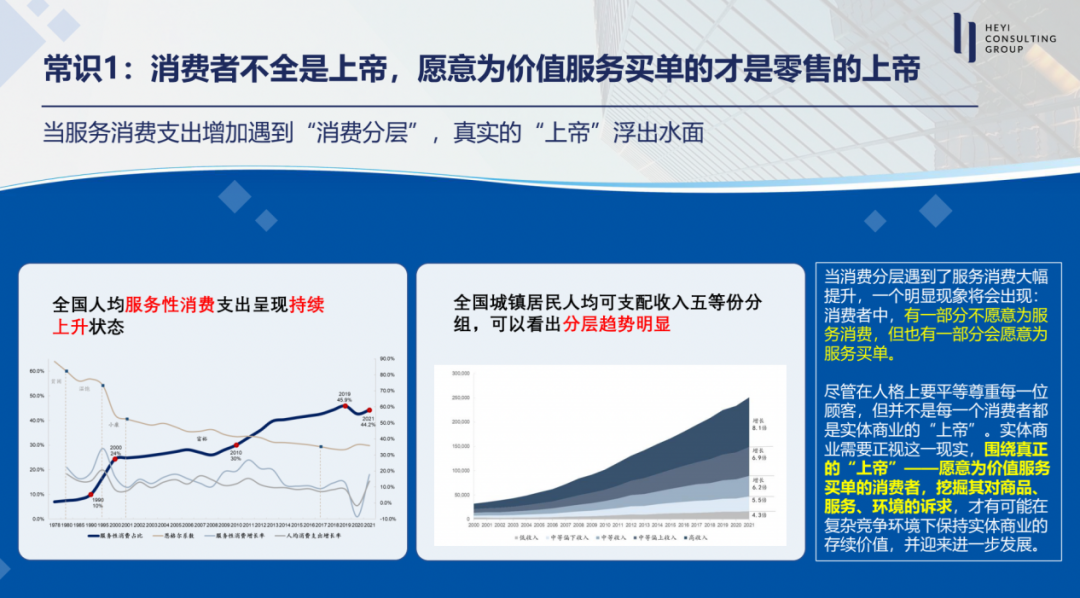

—— 常识1:消费者不全是上帝,愿意为价值服务买单的才是零售的上帝

消费者不全是上帝,有很多人不愿意为服务买单,选择去线上,在家实现自给自足。我们重点服务的是愿意为价值服务买单的消费者,前提是商业提供的服务是否足够好,是否能够与时俱进的升级。而商业调改的目的是为了让我们的商场能够更好的服务消费者,需要充分挖掘其对商品、服务、环境的诉求。

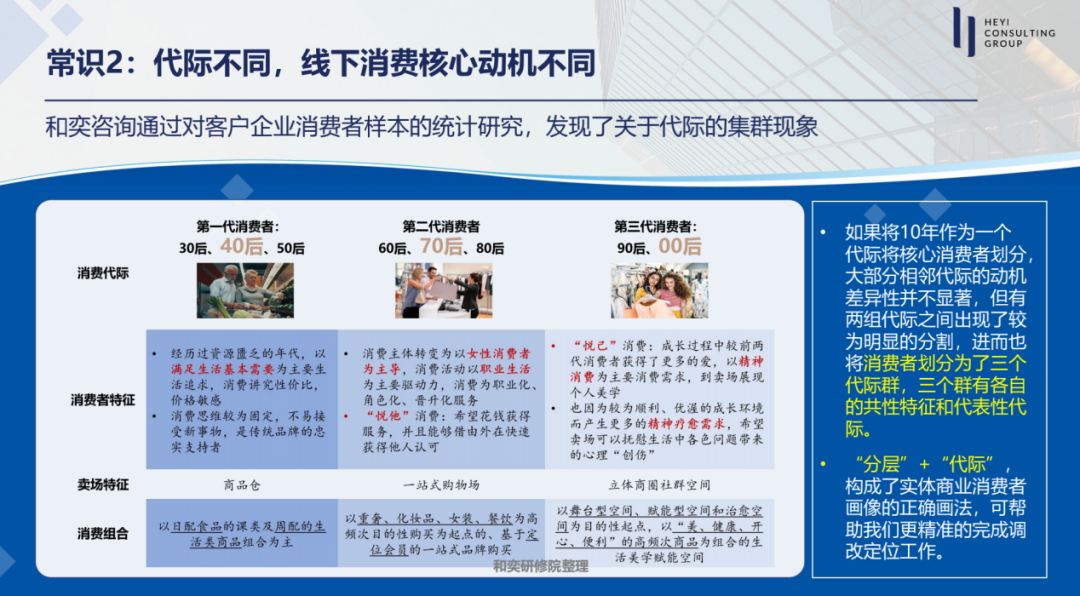

—— 常识2:代际不同,线下消费者核心动机不同

中国消费者非常复杂,消费代际是分层之外需要重点关注的分析维度。代际可以划分为不同的集群,30、40、50年代是一类消费群体;60、70、80年代是一类消费群体;90、00、10年代是一类消费群体。在各个集群中,中间年代的消费人群是核心代表。代际不同,商业组合逻辑不同。

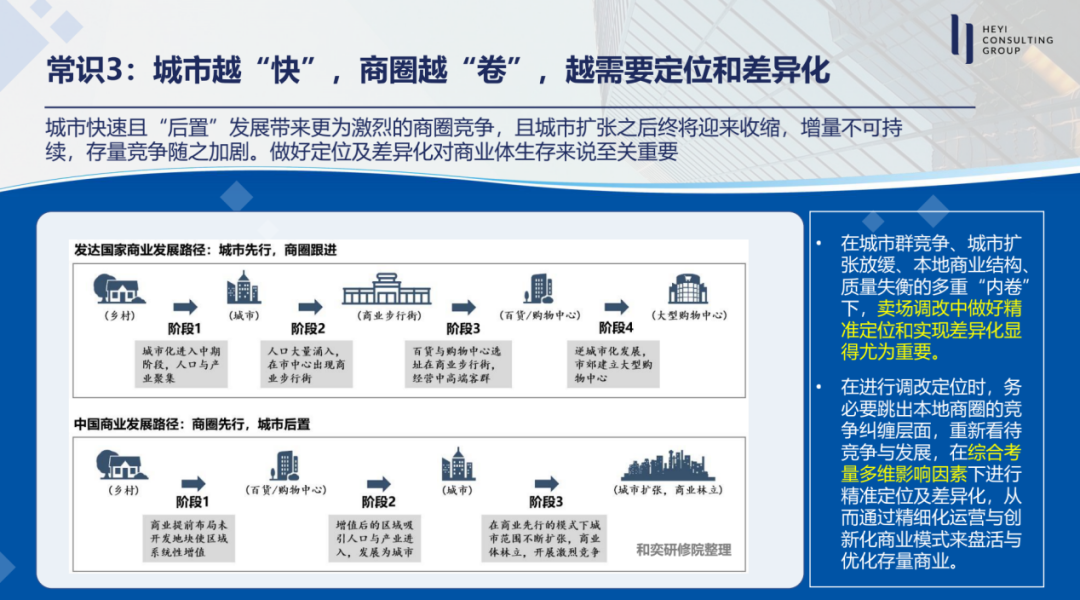

—— 常识3:城市越“快”,商圈越“卷”,越需要定位和差异化

在没有出现法律强制规则之前,内卷永无止境,竞争是常态化的。常态的逻辑非常简单——向上抢人向下抢钱,是立体卷的。在“内卷”时代,想要赢得未来的零售企业永远不能安于一隅。

—— 常识4:管“资产”,替代管“经营”,分离资产轻、重属性

管资产的人要懂运营,否则很难知道什么是“资产”,容易过度的保守。管运营的人也需要知道资产的价值,进而才能懂得节奏,做好轻重分离。资产和运营基于专业分开,同时需要协同。作为企业的领导者,要具有系统的资产运作能力与运营思维状态。因为行业是To C的,在To C的行业里不懂业务,就无法驱动资本、资产的变革。

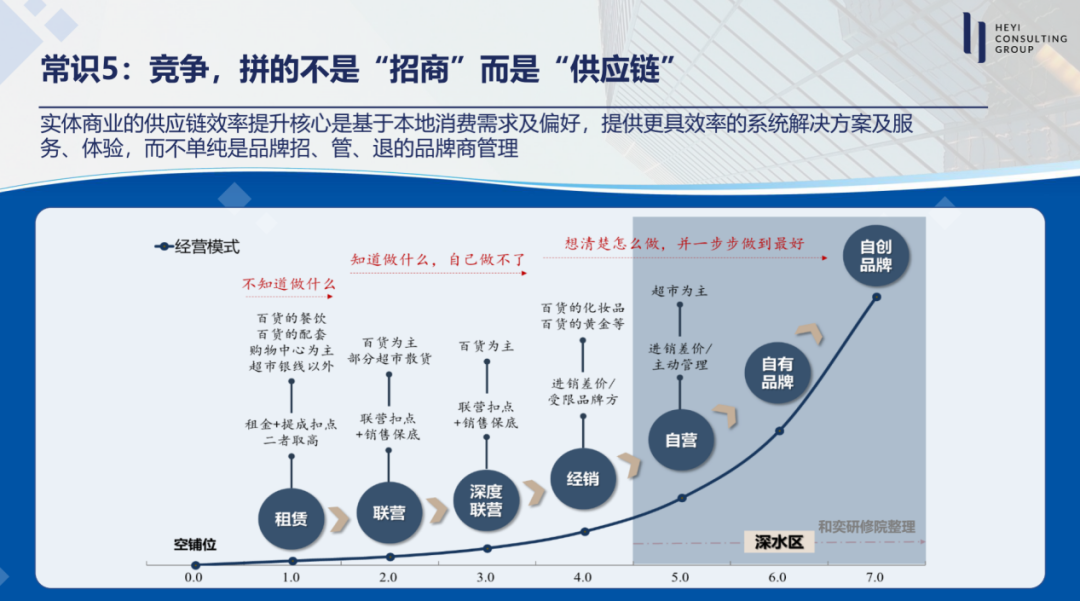

—— 常识5:竞争,拼的不是“招商”而是“供应链”

供应链的掌控程度是有一条曲线的,越往产业链上游走,对资产、供应链、团队要求就越高,越重软实力。软实力虽然难以建设,但越重、越优秀、越传承、越有文化,越不可替代。而硬实力则很容易被替代,除非是城市最顶级商圈的硬资产。这也是大部分仍活跃在国内市场的外资、港资零售企业的做法,即做的就是超一线城市的最核心商圈的最强一级,且背后要有长周期的思维。

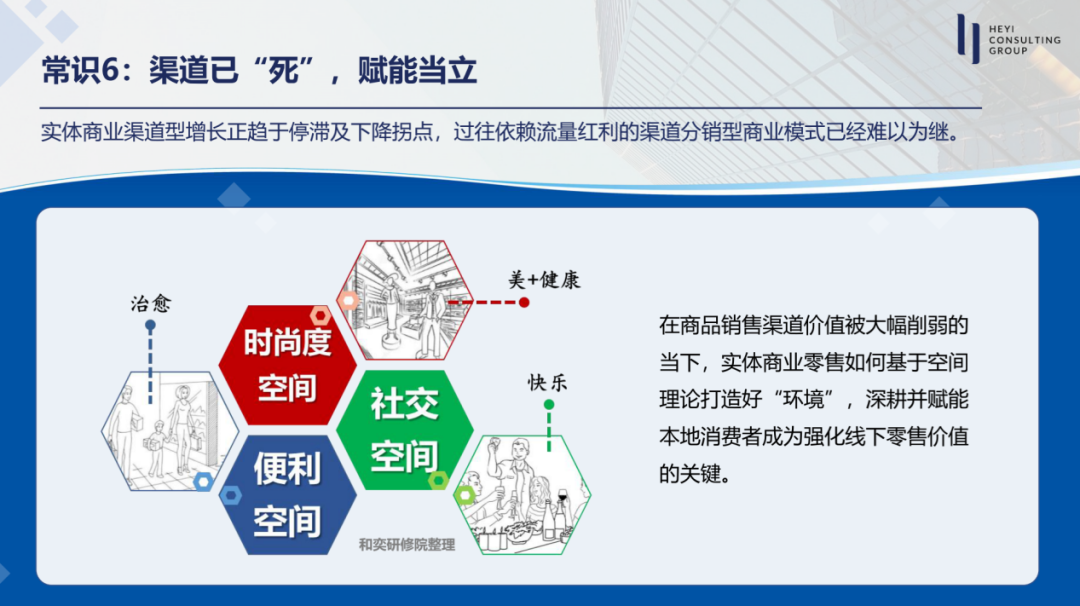

—— 常识6:渠道已“死”,赋能当立

作为实体零售企业,不能给本地消费者完成每一天、每一周、每一个月为频次的生活赋能,就不能占据好的资产,因为浪费了商圈的资产价值。每一天的价值是便利、每一周是社交,每一个月是时尚度的赋能。当然,随着资产不断从商圈到副商圈,到社区商业中心,可能不需要有那么强的赋能,但必须有强差异化。

—— 常识7:从会员交易管理到会员成长管理

如果服务只是基于渠道交易的,就没有价值,除非市场没有竞争。所有的服务要基于与消费者关系的紧密度,商业是专业给消费者赋能的,是美好生活的服务者。所有做会员服务的预算都要投入在给消费者带来美好生活上,让会员能够因商业带来的价值而成长。如果会员服务的钱每一分都花在想方设法让消费者买东西,这个商业没有任何价值,可以被替代。

11月24-25日,中国百货商业协会与和奕咨询将在上海共同举办第八届年度零售研究分享会,由丁昀老师系统主讲“客群分层运营——老店增长突破必经之路”。

往期推荐